Der Vogelsberg und sein Wasser

Der Vogelsberg ist mit ca. 2.300 km2 der größte Vulkan Europas mit über 400 Ausbruchskratern und einzigartigen Naturräumen. Er ist reich an hervorragendem Wasser, das nach allen Seiten zu Tal fließt. Klimatisch ist er durch hohe Niederschlagsmengen gekennzeichnet. Pro Jahr fallen zwischen 630 und 750 mm, im hohen Vogelsberg sogar bis zu 1.500 mm Niederschlag.

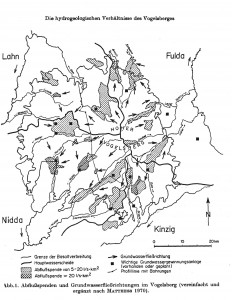

Dieses Wasser fließt entweder oberflächlich über natürliche Gewässer radial ab oder dringt über die Bodenschichten in das Untergrundgestein entlang von Gesteinsspalten ein. Eine hohe Grundwasserneubildung erfolgt zum Beispiel auf lockeren, gut durchwurzelten und feuchten Böden bei einer langsamen Schneeschmelze. Eine schlechte Grundwasserneubildungsrate trotz hoher Niederschläge ergibt sich bei einem hohen Versiegelungsgrad oder starker Austrocknung des Bodens in Kombination mit Flächendrainagen, Bachbegradigungen und Schlagregen. Für das Auffüllen der Grundwasserspiegel sind ausgiebige Winterniederschläge von ausschlaggebender Bedeutung. In der Vegetationsperiode findet dagegen kaum eine Neubildung statt. Die Grundwasservorkommen besitzen ein Alter zwischen 4 Tagen und >2.000 Jahren.

Die Einzugsgebiete der Grundwasservorkommen decken sich keineswegs immer mit den Oberflächenabflüssen. Die Herkunft und die Fließdauer des Grundwassers z.B. in den großen Gewinnungsgebieten, die am Vogelsbergrand liegen, sind aufgrund der vielen Gesteinsklüfte, deren Verlauf und Größe nicht bekannt sind, oft nicht nachvollziehbar. Die Abschätzung der Grundwasserneubildung ist daher mit sehr großen Unsicherheiten behaftet. Dies gilt besonders im Hinblick auf die sich verstärkenden Klimaveränderungen mit mehr Starkregen, kürzeren Wintern und immer längeren Trockenperioden, durch die die Neubildung abnimmt.

Schwebende Grundwasserstockwerke

Eine Besonderheit im Vogelsberg sind die sog. „schwebenden Grundwasserstockwerke“ über den Hauptgrundwasserleitern. Im klüftigen Basalt bilden tonreiche, wasserundurchlässige Horizontalschichten (Ablagerungen von Vulkanasche der verschiedenen Ausbruchsphasen) oftmals mehrere Grundwasserstockwerke, die übereinander liegen. Die Wassersperrschichten können wiederum durchlässige ‚Fenster’ aufweisen, durch die der obere Kluftgrundwasserleiter mit dem unteren oder einem anderweitigen Stockwerk in Verbindung steht. Die genaue Lage und Ausdehnung der einzelnen Wasserstockwerke sind größtenteils unbekannt. Treten die Wassersperrschichten im Hangbereich an die Oberfläche, findet sich hier oftmals eine Vielzahl von Hangquellen auf nahezu der gleichen Höhenlinie.

Wasserabhängiger Naturraum

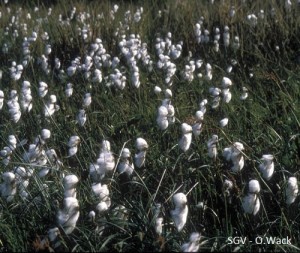

Der Vogelsberg stellt durch seinen Wasserreichtum einen einzigartigen Naturraum dar. Gewässer und Feuchtgebiete bis hin zu Mooren bilden vielfältige Lebensräume für seltene und geschützte Pflanzen (Quellkraut, Wasserhahnenfuß, etc.) und Tiere (Ringelnatter, Eisvogel, Wasseramsel, etc.)

Die schwebenden Grundwasserstockwerke besitzen für die Wasserversorgung der Bergvegetation und der Nassbiotope eine überragende Bedeutung. Bei ausreichender Größe der Stockwerke und guter Grundwasserneubildung speisen sie die Quellen, Bachoberläufe und stehenden Gewässer ganzjährig. Quellkartierungen der letzten 50 Jahre zeigen allerdings örtlich eine erhebliche Abnahme der Quellschüttungen und eine Zunahme der Trockenfallstrecken von Bachläufen. Dies ist nicht nur ein Zeichen für eine schlechtere Grundwasserneubildung, sondern auch für menschliche Eingriffe. So wurden und werden immer wieder durch unsachgemäße Bohrungen und Tiefbauarbeiten Wassersperrschichten von schwebenden Stockwerken durchstoßen, so dass diese durch hydraulische Kurzschlüsse leerlaufen. Auch eine intensivere Landnutzung hat zum Verlust etlicher Quellgebiete geführt. Die SGV-Arbeit erstreckt sich daher auch auf den Schutz und die Regeneration von Hangquellen.

Kluftgrundwasserleiter und Wassergewinnung

Durch die Klüfte und Spalten, die etwa 1 – 2% des Gesamtvolumens des Basaltkegels ausmachen und die in Jahrmillionen entstanden sind, weist der Vogelsberg eine hohe Wasserführungskapazität aus. Dabei sind die Weite, das Gefälle und die Vernetzung der Klüfte, Spalten und Kapillaren, die oft durch quellfähige Minerale und verwittertes Gestein verschlossen werden, sowie die Sperrschichten für die Wanderungsgeschwindigkeit des Wassers im Untergrund ausschlaggebend. Die oft verschlungenen Fließstrecken des Grundwassers und die Fließzeiten, und damit die Zeiten zwischen Niederschlagsereignis und Grundwasserauffüllung, sind somit lokal sehr unterschiedlich. Entsprechend unterschiedlich ist das Alter der Grundwasservorkommen im Vogelsberg, das mehrere Tagen bis hin zu mehreren tausend Jahren betragen kann.

Sogenannte ‚Störungszonen‘ stauen das Wasser im Untergrund u.U. bis zur Bodenoberfläche auf. Diese liegen meist an den Rändern des Basaltmassivs, wo dann das Wasser unter Druck ‚artesisch‘ aus dem Boden sprudelt (z.B. Salzgebiet, Inheiden u.a.m.). Die bedeutendste geotektonische Störung des Vogelsberges findet sich im Horloff-Graben, einem Endausläufer des Oberrheinischen Grabenbruches.

Diese ganzjährig wasserreichen Gebiete liegen meist in Bach- oder Flusstälern der südlichen, westlichen und östlichen Vogelsbergausläufer. Da hier der Flurabstand des Grundwassers relativ gering ist, befinden sich in diesen Zonen die großen Wassergewinnungsanlagen. Das Herstellen und Betreiben von sehr ergiebigen Brunnen ist hier recht kostengünstig.

So besitzt das größte Grundwasserwerk Hessens, Hungen- Inheiden in der Horlofftalaue, einen weit verzweigten, höher gelegenen Einzugsbereich. Der Wasserandrang hier ganzjährig so groß, dass das Grundwasser ohne die Wassergewinnung artesisch aus dem Boden treten würde. Die Wasserfontänen beim Erstellen der Brunnen belegen das. Woher das seit 1912 geförderte Wasser aber tatsächlich stammt ist kaum zu lokalisieren, zumal sich der Einzugsbereich von Wasserentnahmen bei schwacher Grundwasserneubildung ausdehnt.

Das weiche Grundwasser, das aus dem hohen Vogelsberg den großen Wasserwerken zuströmt, weist aufgrund geringer Siedlungsdichte, extensiver Landwirtschaft und einer geringen Industrialisierung eine hervorragende Qualität auf. Es ist daher überregional als Trinkwasser vor allem im Rhein-Main-Gebiet, in der Wetterau und im Vordertaunus sehr begehrt. So wurde die erste Fernwasserleitung nach Frankfurt 1871 bis 1873 gebaut. Als in den 70er Jahren die Förderung dort hin intensiviert wurde, waren für das Rhein-Main-Gebiet Fördermengen von über 120 Mio. Kubikmetern pro Jahr geplant. Das wäre eine Katastrophe für den Naturraum gleichgekommen.

Denn auf Grund seiner hydrogeologischen und biologischen Verhältnisse ist der Vogelsberg ein empfindlich auf zu große Wasserentnahmen reagierendes System. Dies gilt besonders für die Großwasserwerke in den Talauen, da die Biotope, die Böden und die Gewässer hier und in den Randbereichen bei einem Grundwasserentzug dauerhaft geschädigt werden. Durch den Klimawandel steigen diese latent vorhandenen ökologischen Risiken signifikant an, da künftig von einem sinkenden Grundwasserzustrom aus dem hohen Vogelsberg und von einem höheren Grundwasserbedarf des Naturraums auszugehen ist.

Mehr dazu findet sich in den wissenschaftlichen SGV-Veröffentlichungen (s. Publikationen – Shop).